Philosophes d'Europe

La question de la Tyrannie dans De Regno de Thomas d'Aquin

Saint Thomas d’Aquin (1225-1244), philosophe et théologien italien nous offre dans De regno une véritable critique de l’autocratisme. Pour lui, « la tyrannie est le pire des régimes ». Nous suivrons sélectivement son argumentation en présentant les caractéristiques d’un tel régime, ses conséquences et comment il propose de s’en débarrasser. L’auteur pense clairement à partir des catégories bibliques et chrétiennes. A cet égard, les notions de péché et de châtiment éternel sont évoquées. Un tel ouvrage est pertinent car il est possible d’employer sa grille comme instrument critique contre les politiques rétrogrades d’Afrique Centrale.

Le tyran et la prédation du bien commun

Le tyran se caractérise par un gouvernement injuste à travers lequel, il profite du bien commun dont il en fait une propriété exclusive. Saint Thomas le démontre dans une phrase limpide : « Plus un gouvernement s’éloigne du bien commun, plus il est injuste » ; l’Aquinate poursuit en ces termes : « Un gouvernement est donc d’autant plus injuste qu’il s’éloigne davantage du bien commun. Or on s’éloigne plus du bien commun dans l’oligarchie, où c’est le bien d’un petit nombre qui est recherché, que dans la démocratie, où c’est le bien d’un grand nombre; et l’on s’éloigne davantage encore de ce bien commun dans la tyrannie où le seul bien d’un seul homme est recherché. En effet, le grand nombre est plus proche de l’universalité totale que le petit nombre, et le petit nombre qu’un seul individu. Le gouvernement du tyran est donc le plus injuste qui soit. » (Saint Thomas d’Aquin). Du point de vue moral, le tyran est cupide et il a un gouvernement arbitraire qui méprise le droit et la justice.

La tyrannie abêtit les populations

Saint Thomas mène sa critique de la tyrannie dans ses effets négatifs sur les populations assujetties. La tyrannie a un effet pervers sur les populations chez qui est entravé le sens du progrès moral. Le tyran sème la division parmi la multitude. Son arme principale est la peur par l’usage de la terreur. Que dit Saint Thomas d’Aquin ? « Il est naturel aussi que des hommes nourris dans la crainte s’avilissent jusqu’à avoir une âme servile et deviennent pusillanimes à l’égard de toute œuvre virile et énergique, on peut le constater d’expérience dans les provinces qui furent longtemps sous la domination de tyrans. » (Saint Thomas d’Aquin). Le danger de la tyrannie est la production d’assujettis ; des peureux qui n’ont plus confiance en eux-mêmes et qui ploient en définitive sous la tyrannie d’une personne.

Le tyran abhorre le gouvernement par la raison il se comporte comme un animal. Il gouverne par la passion ; en cela, il est assimilé à une bête qui mange les plus faibles. Que dit Saint Thomas ? « L’homme qui gouverne en rejetant la raison et en obéissant à sa passion ne diffère en rien de la bête, ce qui fait dire à Salomon (Ibid., XXVIII, 15) : "Un lion rugissant, un ours affamé, tel est le prince impie dominant sur un peuple pauvre." C’est pourquoi les hommes se cachent des tyrans comme des bêtes cruelles, et il semble que ce soit la même chose d’être soumis à un tyran ou d’être la proie d’une bête en furie. » (Saint Thomas d’Aquin).

La domination des tyrans n’est pas éternelle

Un pouvoir odieux ne peut durer indéfiniment puisqu’il est exécré par la multitude. La capacité insurrectionnelle est toujours présente quand un tel gouvernement opprime la multitude. Ne pouvant pas compter sur la fidélité, le tyran règne par la crainte. Celle-ci est un fondement fragile. Le tyran n’a pas confiance. La peur qu’instille le tyran n’est pas éternelle car elle est vite muée en révolte contre les iniquités. « La crainte est un fondement débile. Car ceux qui sont sous l’emprise de la crainte, s’il arrive une occasion qui leur laisse espérer l’impunité, se révoltent contre ceux qui les commandent, avec d’autant plus d’ardeur que leur volonté était plus contrainte par cette seule crainte. De même une eau contenue par violence, s’écoule avec plus d’impétuosité quand elle a trouvé une issue. Mais la crainte elle-même n’est pas sans danger, car un grand nombre sous l’effet d’une crainte excessive sont tombés dans le désespoir. Or quand on désespère de son salut, on se précipite souvent avec audace vers n’importe quelles tentatives. La domination d’un tyran ne peut donc pas être de longue durée. » (Saint Thomas d’Aquin)

Quel sort faudrait-il réserver au tyran ?

Un royaume mérite de se prémunir contre la possibilité qu’a un roi de dégénérer. Cela requiert un choix discerné des personnes parmi lesquelles le choix de gouverner s’opère. « Il faut empêcher la royauté de se changer en tyrannie Puisque donc il faut préférer le gouvernement d’un seul, qui est le meilleur, et puisqu’il lui arrive de dégénérer en tyrannie, qui est le pire gouvernement, comme il apparaît d’après ce que nous avons dit plus haut, il faut travailler avec un zèle diligent à pourvoir la multitude d’un roi de telle sorte qu’elle ne tombe pas sous la domination d’un tyran. » (Saint Thomas d’Aquin)

Saint Thomas d’Aquin réfléchit à partir des catégories bibliques. Il énumère tout d’abord un choix mené selon ce que la personne choisie puisse ne pas déchoir dans la tyrannie. Cela passe par une décision discernée selon ce que Dieu veut : « D’abord, il est nécessaire que ceux à qui revient ce devoir élèvent à. la fonction de roi un homme tel qu’il ne soit pas probable qu’il tombe dans la tyrannie. C’est pourquoi Samuel, se confiant à la Providence de Dieu pour l’établissement d’un roi, dit au premier Livre des Rois (XIII, 14) : "Le Seigneur s’est cherché un homme selon son coeur." » (Saint Thomas d’Aquin) « Ensuite, la direction du royaume doit être organisée de telle sorte, qu’une fois le roi établi, l’occasion d’une tyrannie soit supprimée. En même temps son pouvoir doit être tempéré de manière à ne pouvoir dégénérer facilement en tyrannie. Comment cela doit se faire, nous le considérerons par la suite. » (Saint Thomas d’Aquin)

Comment faudrait-il s’opposer au roi s’il tombe dans la tyrannie ? comment s’opposer à la tyrannie ? Pour Thomas d’Aquin, la tyrannie peut être tolérée si elle n’a pas d’excès ; certes, écrit Thomas d’Aquin, « pour un temps » ; il qualifie cette tyrannie de « modérée » ; il ne souhaite pas voir une opposition non discernée à un tyran, si cela entraîne des dangers énormes. S’opposer au tyran n’entraîne pas nécessairement la victoire sur lui ; et il sévira davantage. Pour Saint Thomas un tel échec entraînera de profondes dissensions au sein de la population.

Le tyran peut être renversé mais la réussite peut entraîner la division en factions rivales. Laissons la parole à Saint Thomas qui évoque également d’autres cas de résistance au tyran et les conséquences qui en découlent : « Et certes, s’il n’y a pas excès de tyrannie, il est plus utile de tolérer pour un temps une tyrannie modérée, que d’être impliqué, en s’opposant au tyran, dans des dangers multiples, qui sont plus graves que la tyrannie elle-même. Il peut en effet arriver que ceux qui luttent contre le tyran ne puissent l’emporter sur lui, et qu’ainsi provoqué, le tyran sévisse avec plus de violence. Que si quelqu’un peut avoir le dessus contre le tyran, il s’ensuit souvent de très graves dissensions dans le peuple, soit pendant l’insurrection contre le tyran, soit qu’après son renversement, la multitude se sépare en factions à propos de l’organisation du gouvernement. La multitude peut se défaire du roi ; mais selon quelle procédure ? Une fois établi cette nuance de supporter le tyran pour cause de fidélité à l’évangile, pour Saint Thomas, « C’est l’autorité publique qui doit supprimer le tyran. Mais il semble que contre la cruauté des tyrans il vaut mieux agir par l’autorité publique que par la propre initiative privée de quelques-uns. » (Saint Thomas d’Aquin)

Pour chasser un tyran, « Il faut recourir à une autorité supérieure, s’il y a lieu ». pour le docteur angélique, Il faut aussi recourir à Dieu, qui a pouvoir sur le tyran. Une question controversée est soulevée par une position de Saint Thomas ; en effet, il pense que « Dieu permet les tyrans pour punir le peuple » ; il le justifie avec des positions bibliques. La tyrannie est la conséquence du péché du peuple hébreu. Cette position tient-elle ?

Saint Thomas s’interroge à partir de la terminologie chrétienne du « châtiment éternel » ; sera-t-il réservé au tyran ? laissons parler Saint Thomas d’Aquin : « Le tyran mérite le châtiment éternel. Le tyran est en outre privé de la béatitude la plus élevée, qui est due comme récompense aux rois, et, ce qui est plus grave, il se réserve le plus grand tourment comme châtiment. Si, en effet, celui qui dépouille un homme, le réduit en servitude, ou le tue, mérite le plus grand châtiment qui, quant au jugement des hommes, est la mort, quant au jugement de Dieu, la damnation éternelle, à combien plus forte raison faut-il penser que le tyran mérite les pires supplices, lui qui vole partout et à tous, qui entreprend contre la liberté de tous, qui tue n’importe qui pour le bon plaisir de sa volonté ? » (Saint Thomas d’Aquin) Saint Thomas, après avoir déconstruit la figure du tyran propose en retour un gouvernement où le roi emploie des valeurs constructives.

En somme, la critique thomiste de la tyrannie peut se lire en contexte et elle demande donc aux philosophes d’Afrique Centrale d’écrire des textes critiques à l’endroit de ce qui se passe en termes d’arbitraire ; et qu’ainsi, les générations à venir puissent éviter de sombrer dans ce jeu qui produit des citoyens peureux, incapables de se poser comme citoyens libres. Ce livre parle à l’Afrique Centrale, il pourrait être employé comme instrument de critique de la politique comprise comme pouvoir à conserver par tous les moyens, y compris au mépris de l’éthique.

L’ouvrage est dense et il serait intéressant de s’interroger sur les pratiques dénoncées par Saint Thomas afin d’élaborer une véritable critique de l’arbitraire politique. A partir de ce livre il est possible de questionner à la fois l’accaparement du pouvoir politique qui se singularise par une prédation des biens et une résistance très souvent réprimée dans le sang. Faut-il pour autant, mener un renversement des tyrans par des procédures institutionnelles s’ils ne parviennent pas à opérer ce qui est demandé d’eux ? La difficulté d’une telle question provient du caractère vide de la coquille institutionnelle que le tyran a la force de créer. Ainsi, le vote, l’assemblée, n’obéissent plus aux critères de la représentation du peuple mais ces instruments de choix sont galvaudés par des gens sensés représenter le peuple mais qui ne se représentent qu’elles-mêmes.

Le livre est disponible : http://docteurangelique.free.fr/bibliotheque/opuscules/20deregno.htm

Akono François-Xavier.

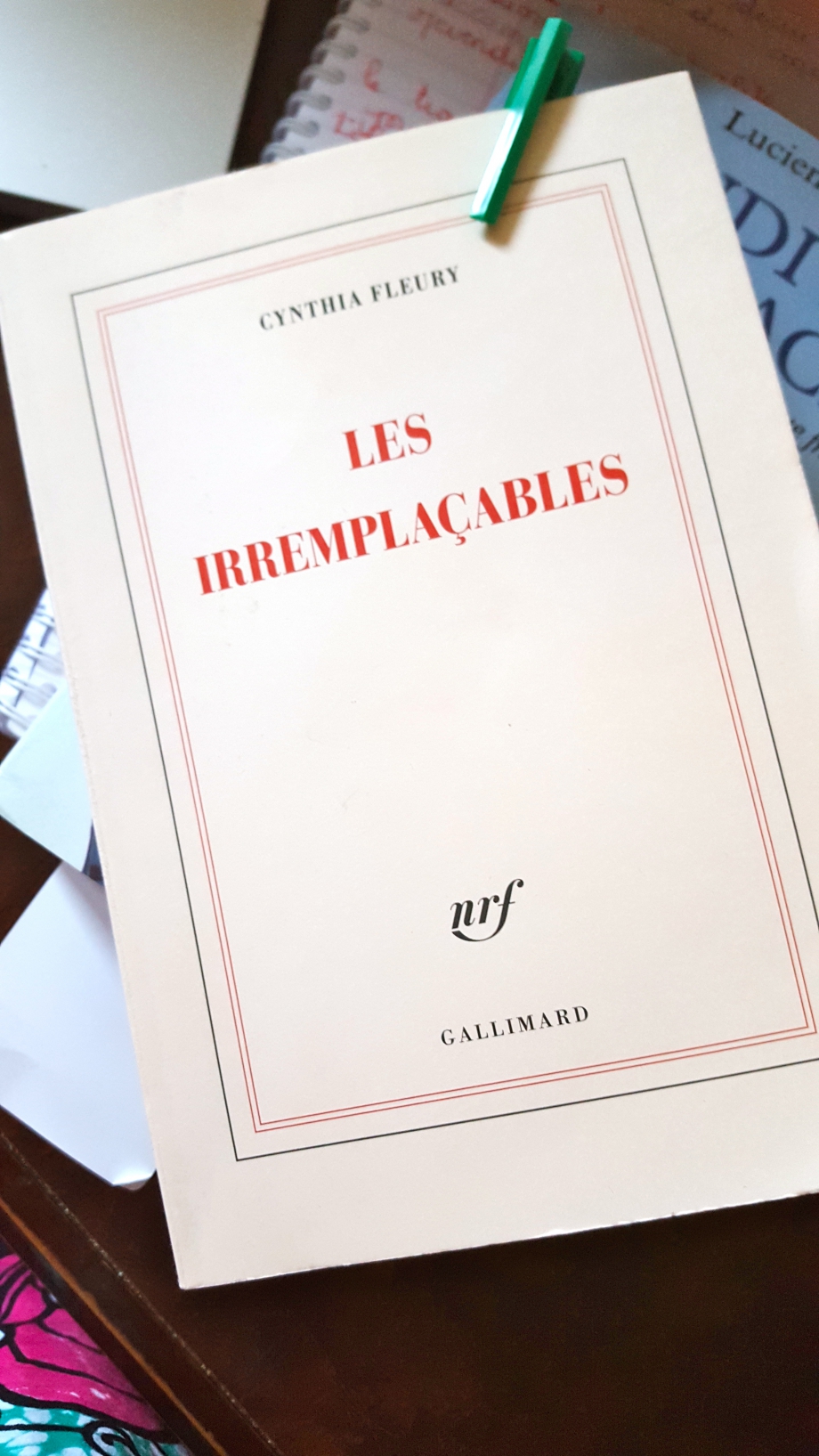

Les Irremplaçables de Cynthia Fleury

La notion de démocratie nous est familière. Nous parlons de la démocratie, nous croyons en la démocratie. Qu’elle soit grecque nous en sommes convaincus, puisqu’elle y tire son origine. Qu’elle soit adaptable, nous pose tout de même des questions, même si nous demeurons conscients que la démocratie fonctionne bien en Amérique alors qu’elle n’est pas d’origine américaine. Mais pourquoi ne marche-t-elle pas en Afrique ? Là est une autre question à laquelle peu de personnes répondent. Finalement comment expliquer cette immanence et cette permanence de l’idée de démocratie dans le monde actuel ? Cynthia Fleury, spécialiste de la pensée politique et des pathologies de la Modernité, consacre depuis quelques années déjà ses travaux sur la question de l’idéal politique. Ses oeuvres sont, par ailleurs, empreintes d'une touche toute intimiste qui ressort probablement de sa double formation de philosophe et de psychanalyste sans compter son expérience en tant qu’actrice sociale engagée et professeure. Dans Les Irremplaçables, elle repose la question de la liberté individuelle en la présentant non point comme un danger pour l’État de droit, mais comme une nécessité incontournable pour l’évolution de la démocratie. Elle croit que l’individu, en tant que sujet, est irremplaçable en démocratie. Ceci relève quasiment de la conviction, car briser cette irremplaçabilité, c’est briser la société. Seulement cette consécration de l’individu n’a rien à voir avec l’individualisme que plusieurs auteurs de la philosophie politique pointent du doigt comme étant l’élément fondamental de la déstructuration de la démocratie. Dans cet essai publié en 2015, l'auteur propose une alternative à l’individualisme souvent déduit de l’individu en proposant la prise en compte de l’idée d’individuation. Pourquoi l’individuation pour l’État de droit ? Parce que l’État de droit dévalorise, travestit et désingularise un peu le sujet en le présentant des fois comme étant remplaçable. Détruire le sujet c’est s’autodétruire pour l’État de droit car il n’y a pas d’état de droit sans individu.

Avant de commencer, pour des raisons d’ordre sémantique, nous tenons à préciser ce que sont l’individualisme d’une part et l’individuation d’autre part. Le terme individualisme désigne une posture qui privilégie les intérêts, les droits et valeurs de l'individu par rapport à tous les groupes sociaux. L'intérêt individuel y supplante l’intérêt général. Deux principes encadrent l'individualisme: la liberté individuelle et l’autonomie morale. Quant à l’individuation, l’auteur écrit : « La notion d’individuation fait écho à celle de l’individualisme pour la critique, et rappelle qu’un individu dans l’État de droit doit pouvoir devenir sujet » (p. 11).

L’Essai est divisé en trois chapitres.

Dans le premier chapitre, la philosophe parle de l’individuation et de son rapport avec l’État de droit. Elle présente la production de l’individuation et appelle à redécouvrir le « connais toi-même » et le « rien de trop » à partir de trois principes. Le Γνῶθι σεαυτόν « gnôthi seauthon » ou le « connais-toi toi-même » qui marque l’ouverture au monde et impose en même temps des limites parce que lorsqu’on apprend à se connaître on apprend à reconnaître l’autre et à le valoriser ; et le Μηδὲν ἄγαν « Mêden agan » ou le « rien de trop » qui impose des limites, à l’instar de la médiété aristotélicienne, une valeur éthique, sociale et intellectuelle.

Le premier principe d’individuation passe par l’« imaginatio vera » ou « l’imagination vraie » qui a pour socle l’ouverture à l’autre, au monde et à la vision intuitive. L’imagination ouvre au réel. Le deuxième principe se résume dans le « pretium doloris » ou la question du prix de la douleur qui parle de l’homme comme un capax doloris (capable de douleur (souffrance)) du fait qu’il assume certaines douleurs pour pouvoir accéder au réel. Penser devient alors « risquer », donc assumer une douleur. Et enfin le troisième principe « vis comica » ou la « force comique » qui consacre l’humour dans la connaissance et dans le rapport avec autrui. On peut ici parler de l’ironie socratique qui ne limite pas l’humour à la détente, mais aussi à sa capacité créatrice de propulser "vers". L’humour possède dès lors un mouvement tonifiant pour sauvegarder le sujet de la domination. Telles sont ainsi présentées les quatre figures au cœur du processus d’individuation.

Dans le deuxième chapitre, il est question de la question du Pouvoir que Cynthia Fleury considère comme une religion continuée. Elle montre que le Pouvoir tient par la croyance et considère que les citoyens désinhibés renforcent ce spectre du pouvoir. Elle pose donc directement le problème du démantèlement de la notion de « Pouvoir » en se questionnant sur la légitimité de l’exercice de celui-ci lorsque l’individuation est effective. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que le pouvoir qu’il s’agit de déconstruire ici c’est le pouvoir dogmatisé ou plutôt disons le pouvoir absolu (déifié) qui heurte l’individualité des citoyens en les conduisant à démissionner de la sphère publique. Grande lectrice de Foucault, Fleury reste convaincue, comme l’affirme ce dernier, que le pouvoir est de nature circulaire. D’où l’individuation pose des pré-requis pour sa réalisation. Voilà pourquoi pour s’individuer, il faut sortir de l’état de minorité ; se réapproprier son temps, sa langue et sa capacité d’action. Ceci dit, « toute tentative de désindividuation prend appui sur la déverbalisation » (p. 11).Notons aussi que dans cette prise en charge du Soi, la philosophe ne fait pas l’économie de la dimension historique. Pour elle si l’histoire est d’abord le récit des évènements passés, elle est aussi le levier de la conscience humaine, car elle rappelle à l’individu que l’homme n’a pas toujours été sous le joug d’une domination. Aussi, estime-t-elle que l'histoire a pour fonction de rappeler que « l'individuation a eu lieu, que si elle est une création journalière, elle n'en demeure pas moins principielle, et de toute éternité présente, comme la potentialité même de l'homme... »

Le troisième chapitre concerne le rapport de l’Irremplaçabilité à l’éducation. L’auteure pointe la faiblesse de l’éducation qui a oublié « la dimension de la lutte » (p. 173), alors que pour sortir de l’état de minorité, l’éducation est incontournable. Elle estime en outre que l’éducation devrait s’armer pour être à même de répondre à la formation au processus d’individuation. Elle écrit d’ailleurs que « le désœuvrement parental n’est d’ailleurs que le nom particulier d’un désœuvrement plus général qui touche tous les acteurs de la société dans l’appréhension de leur responsabilité (jusqu’où cette vie qui est la leur les concerne-t-elle ?) » (p. 173). De ce fait la philosophe insiste sur l’idée que l’éducation à l’individuation est l’œuvre de toute une vie qui demande discipline et soin. S’inspirant de la vision kantienne du « soin », elle affirme que le soin c’est « précisément cette précaution que prennent les parents pour éviter que les enfants ne fassent un usage nuisible de leur force. Car qu’est-ce qu’un individu accompli si ce n’est celui qui sait user correctement de sa force, sans en abuser, sans se mettre lui-même en danger ? » (p. 174).

En somme pour Cynthia Fleury, toute éducation fut-elle domestique doit faire « écho à l’éducation plus générale de l’humanité, et ce pour alimenter plus globalement la notion de progrès » (p. 175). L’éducation doit demeurer la priorité première de l’État, parce qu’elle forme l’humain qui est l’acteur assuré de la Nation. C’est pourquoi on ne peut parler d’éducation scolaire sans éducation domestique.

S’éduquer à l’irremplaçabilité.

À travers ce sous-titre l’auteure propose les clés d’une éducation à l’irremplaçabilité (le caractère de ce qui est irremplacable). Elle permet de conserver l’existence de manière continue à travers la participation à la vie sociale, à la gestion de la responsabilité et à l’action, la production des personnalités effectives et la discipline. À la fin de son livre l’auteure fait un clin d’œil en direction de la question du travail dont elle met en avant les dimensions de solidarité et non simplement de rendement

En conclusion...

L’essai de Cynthia Fleury est d’une pertinence indéniable car il questionne le cœur de la démocratie moderne qui en consacrant l’exaltation de l’individu, l'a confondu avec l’individualisme. Redonnant à la philosophie politique ses lettres de noblesses, elle rejoint de ce fait des grands auteurs comme Alexis de Tocqueville qui, dans De la démocratie en Amérique, n’a pas hésité à fustiger la question de l’individualisme comme étant le travestissement des principes démocratiques de liberté et d’égalité. La thèse développée ici questionne aussi le rapport des philosophies politiques Libertariennes, comme celle de Nozick par exemple, en montrant que le retrait social de l’individu n’est pas la seule condition de l’exercice de la liberté individuelle, car ce qui est important ce n’est pas l’indifférence démocratique mais la remise du Sujet au cœur du Collectif. Pour finir disons que l’auteure nous apprend qu’il ne suffit pas d’opter pour la démocratie ou de se déclarer démocrate pour faire préserver la démocratie. Etre démocrate est un travail qui implique le soi, les autres et la société. C’est pourquoi le risque de l’irremplaçabilité doit toujours être considéré comme le risque, sans risque, de la relation à l’autre.

Pénélope Mavoungou

Références

Cynthia Fleury, Les Irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015

Robert Nozick, Anarchie, État et utopie, Paris, Puf, 1974.

Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Seuil, coll « Esprit », 1983.

Philippe Raynaud, Tocqueville. De la démocratie en Amérique, Paris, Éditions Flammarion, 2010.

Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance d'Emmanuel Renault

Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance d’Emmanuel Renault est porté par des questions sociales. Les thèmes de la reconnaissance et du mépris sont examinés à partir des questions directrices suivantes, traitées en quatre chapitres : Qu’est-ce que la reconnaissance ? Qu’est-ce que le déni de reconnaissance ? Qu’est-ce que le mépris ? Ne faudrait-il pas faire le diagnostic et dénoncer deux formes de « mépris social » (p. 17), à savoir, « le déni de reconnaissance qui consiste en une négation de la dignité » (p. 17) ce qui est l’objet du chapitre 2) ; et « le déni de reconnaissance qui consiste en une négation de l’identité » (p.17 ; objet des chapitres 2 et 4).

Le chapitre 1 relit l’histoire de la philosophie en vue de dégager le lien entre politique et morale. L’auteur interroge Karl Marx, Kant et Hegel. Axel Honneth est largement commenté dans son ouvrage thématique sur le thème de la reconnaissance.

Pour Marx, la conflictualité constitue la nature du politique ; sa nature n’est donc pas le bien commun. La politique ne se réduit pas au domaine institutionnel. Elle s’ouvre aussi dans les lieux où l’exploitation sévit. Il revient surtout d’interroger les sphères où la domination est vécue. La morale peut être au service de l’idéologie de domination, d’où l’intérêt à la questionner. Marx a également questionné « l’hypocrisie morale » (p. 25), « celle qui demande aux plus démunis d’agir d’après le mode de vie des dominants » (p. 25). Le sujet prétend être moral tout en demandant à celui qui souffre de se dé-merder. Renault évalue de manière critique la théorie de Marx. Pour lui, elle est certes pertinente du point de vue critique, mais « elle ne suffit plus pour la construction politique d’une alternative » (p. 27). Les luttes des classes sont-elles réellement portées par « une perspective émancipatrice » (p. 27.)?

Kant soutient que la politique doit trouver son principe dans la morale. Cette perspective n’est pas acceptée par Hegel. La politique va plus loin qu’une simple application des normes morales. Pour Hegel, « La véritable valeur morale se trouve dans la concrétisation des normes morales par l’action, en effet, les normes morales ne valent pas pour elles-mêmes, mais seulement pour leur concrétisation pratique» (p. 33) En fait, « la morale doit définir les conditions qui permettent à un individu de donner le plus de valeur possible à son existence. Or, notre existence n’a véritablement de valeur que si nous parvenons à vivre en fonction des règles que nous nous donnons à nous-mêmes, que si nous parvenons à l’autonomie et à l’autodétermination, c’est-à-dire à la liberté véritable » (p. 33). D’après Hegel, « c’est seulement dans l’Etat que l’individu peut accéder à cette autonomie véritable, car c’est seulement en tant que citoyen qu’il peut contrôler les conditions sociales de son existence, prendre conscience de la valeur sociale de ses différentes activités et accéder à la compréhension du sens de sa vie » (p. 34).

Une question essentielle est soulevée dans cet opuscule :

« Que faire quand les conditions sociales d’une vie décente ne sont pas remplies ? Ne faut-il pas repartir de principes moraux pour élaborer une critique intransigeante de l’ordre existant ? N’est-ce pas la morale et elle seule qui permet de dénoncer les situations rendant une vie bonne impossible? » (p. 34.)

Le chapitre 2 commence par une énonciation des conditions de l’action morale qui impliquent le sujet. Cette action obéit à trois facteurs : (1) l’estime de soi ; le sujet est en mesure de penser que son action « dépend de lui »(2) ; et qu’en (3) « elle, doit se lire sa propre valeur » (p. 37). Ces conditions qui sont axées sur l’autonomie n’impliquent-elles pas une dimension sociale ? Il y a un lien entre « le rapport positif à soi » (p. 39) et la reconnaissance. A partir de ce rapport s’enracine la possibilité de comprendre les injustices qui touchent douloureusement l’identité du sujet. « Le point essentiel est que le rapport positif à soi est intersubjectivement constitué, et de ce fait, qu’il est intersubjectivement vulnérable » (p. 41).

La méconnaissance et le « déni de reconnaissance » (p. 41) affectent durement le sujet dans ses rapports avec autrui. « "Si les jeunes de banlieues "exigent si souvent le respect , s’ils posent aujourd’hui la question de la reconnaissance, ce n’est pas par un effet de mode mais parce qu’ils souffrent effectivement d’un déni de reconnaissance, d’un défaut de respect structurel, c’est parce qu’ils souffrent d’un mépris qui n’est pas seulement individuel, mais qui est bien social et qui s’explique par le fait que la crise sociale ne permet plus aujourd’hui aux institutions, aux lois et aux usages sociaux d’assurer les conditions de la reconnaissance réciproque des individus dans l’interaction » (p. 44)

Les blessures peuvent conduire à la révolte. Le mépris dans sa dimension sociale touche « aux conditions sociales et institutionnelles du déni de reconnaissance » (p. 44). « La révolte qui suit le déni de reconnaissance n’est pas toujours moralement justifiée, mais elle relève néanmoins toujours d’une lutte pour la reconnaissance, et de ce fait, elle possède toujours un noyau normatif. Elle exprime en effet une exigence légitime : celle d’un rétablissement des conditions du rapport positif à soi et d’un minimum d’autonomie » (p. 45). Pour l’auteur, « la reconnaissance ne définit pas seulement le contenu normatif des révoltes urbaines : elle définit les normes des luttes sociales et politiques en général »(p. 45). La révolte est souvent due au fait que certains s’estiment lésés et qu’ils ont l’impression de subir des formes de domination. La protestation vient de ce qu’un sentiment d’injustice soit réellement éprouvé.

Le chapitre 3 s’intitule « morale et politique de l’identité » ; il commence par une réflexion sur la pensée de Habermas. Emmanuel Renault va plus que lui, en fondant l’éthique de la reconnaissance, non pas au niveau d’une communauté langagière qui s’entend sur les normes mais sur l’intersubjectivité vécue dans des rapports humanisés.

« Les présuppositions de l’éthique de la reconnaissance sont anthropologiques, tout comme ses objectifs : la construction d’une anthropologie de la morale et de la politique. Son objet spécifique est le rapport positif des individus à eux-mêmes qui, sous sa forme concrète, est le rapport qu’ils entretiennent avec leur propre identité » (p. 76). L’auteur invite à penser une double direction de l’éthique de la reconnaissance : « construire une morale de l’identité et à rapporter la politique aux questions d’identité »(p. 76). « Le déni de reconnaissance » (p. 77), c’est refuser de reconnaître sa dignité à une personne. Désirer être reconnu dans sa dignité revient aussi à vouloir être reconnu dans son identité. La personne qui vit dans un univers social est-elle portée par son identité ; et si elle n’a donc pas de rôle social, n’existera-t-elle pas ?

Quelle est la perception qu’a l’auteur de l’identité ? « Qu’est-ce qu’en effet l’identité personnelle, sinon l’ensemble des représentations durables de soi-même en quoi consiste la représentation de la valeur de notre propre existence ? Notre identité c’est l’ensemble des caractéristiques qui, pour nous, constituent notre essence, l’ensemble de caractéristiques dont nous croyons qu’elles nous engagent pour notre vie entière ou pour une durée non négligeable de celle-ci, et qu’elles font la valeur de notre vie. C’est dans notre identité que, pour nous, se joue la valeur de notre vie, et celle qu’il nous faut faire reconnaître si l’on veut faire reconnaître notre valeur » (p. 78). Pour Emmanuel Renault, l’identité renvoie à la reconnaissance. (p. 78) dans un rapport intersubjectif entre moi et autrui. Pour lui, il s’agit pour le sujet de « faire reconnaître les différentes identités » dans ses facettes multiples ont un rapport harmonieux. (p. 84). Un licenciement perturbe par exemple la personne dans son vécu social mais il l’atteint dans son identité personnelle.

Le chapitre 4 précise une compréhension du mépris social. Il « peut prendre deux grandes formes (qui relèvent elles aussi de types idéaux admettant toute sortes de combinaisons : celle de la domination culturelle, qui toujours s’impose une image dépréciée de soi-même, et celle que nous nommerons la fragilisation de l’identité, c’est-à-dire de la tendance interdisant aux individus de voir confirmée leur identité » (p. 117.) La domination culturelle (p. 117) s’expérimente par exemple dans le colonialisme. C’est le fait d’imposer ses manières de voir et de faire à d’autres groupes qui ont les leurs ; et chez qui, à terme, l’on produit une « image dépréciée » (p. 117) de ses membres, chez qui le dominant veut faire acquérir des sentiments d’infériorité. L’on pourrait aussi s’interroger sur ce qui pourrait fragiliser l’identité personnelle dans un contexte de diversité.

Le livre est intéressant car il permet de penser les questions difficiles de la discrimination raciale, la souffrance pour cause de mépris identitaire. Les immigrés peuvent-ils voter ? Qu’en est-il des sans-papiers exploités par les sociétés occidentales ?

François-Xavier Akono.

Références du livre:

-Emmanuel Renault, Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance, Éditions du Passant, 2004

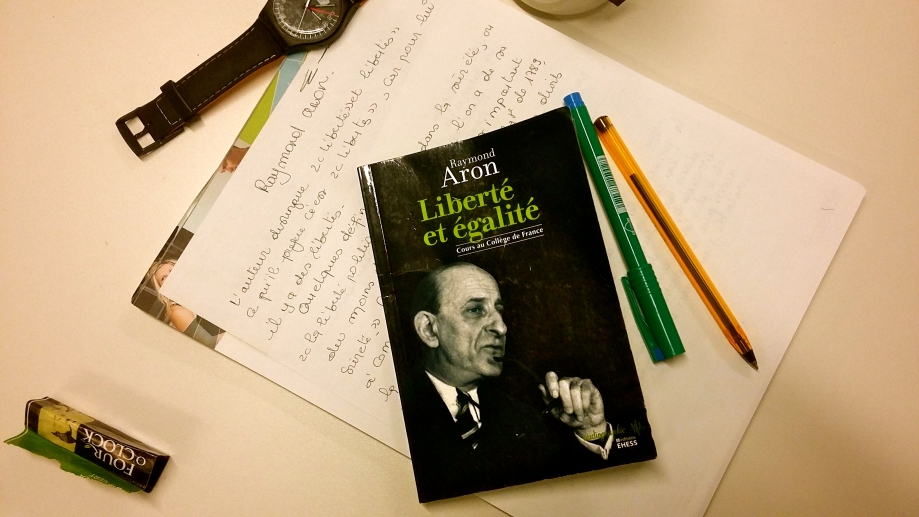

RAYMOND ARON: Liberté et égalité.

Philosophe, sociologue, politologue et historien français du XXe siècle, Raymond Aron a toujours jugé important de lier théorie et action sur les questions humaines et sociales.

Liberté et égalité est une audiographie de son dernier cours au Collège de France. Il a été dispensé le 4 avril 1978. Ceux qui ont lu les œuvres antérieures de l’auteur ne seront pas étonnés de retrouver quelques lignes de ces idéaux comme la liberté, mais aussi une certaine inquiétude face aux valeurs citoyennes qui connaissent une sorte de conflit permanent avec l’essence des principes démocratiques. Il révèle une fois de plus l’inquiétude civique qui a été, tout le long de sa vie, son cheval de bataille tant au niveau de sa pensée que de son action. La question qu’il soulève aussi est celle de la liberté et de l’égalité qui est une question aussi actuelle que pertinente.

Ce texte se présente à la fois comme une harmonie symphonique de son engagement social avec son engagement intellectuel, mais aussi comme une sorte de legs à la communauté intellectuelle.

Le titre, Liberté et égalité, est un titre qui, de prime abord, ne renvoie pas une certaine originalité, mais pourtant c’est dans la manière même d’écrire qu’on décèle cette liberté du philosophe, de même que la marque de son autonomie dans la pensée. L’ouvrage restitue un cours ; or nous savons que le propre d’un cours même lorsqu’il a été bien préparé est de se dispenser dans un esprit de liberté et d’indépendance où l’enseignant peut s’autoriser certaines allées et venues, et même certaines répétitions qui lui sont propres. Nous savons aussi que c’est dans un cours que la dimension contextuelle de la leçon paraît davantage. Ainsi en est-il pour Aron.

Tout au long de son cours, il ne cesse de préciser que son texte correspond davantage aux démocraties libérales. Comme Alexis de Tocqueville, par exemple, Aron se donne ici une mission d’éducateur politique. Il réalise ce qu’écrit Pierre Manent dans l’introduction à cette audiographie : « Comprendre la politique, c’est donc une éducation, un exercice d’humanité jamais achevé pour , parce que l’expérience des actions et des paroles des hommes réserve toujours des surprises, et nous pose des questions auxquelles nous ne attendions pas ». (Pierre Manent (Aron), 5)

Pourquoi relire cette audiographie ?

Le thème que développe Raymond Aron est d’une pertinence indéniable, même si certaines questions soulevées demeurent d’une certaine époque. Mais comme nous aurons l’occasion de le constater, en posant la question de l’indissociabilité de la liberté avec l’égalité il pose une des questions de la modernité qui demeure toujours d’actualité. Montesquieu, Rousseau et Tocqueville l’ont posé bien avant lui. Rawls, Dworkin, Sen, Maclure et les Libéraux la posent encore aujourd’hui. Outre la question de la liberté et de l’égalité qu’il pose, l’une des questions les plus pertinentes que l’on retrouve c’est celle du vécu morale dans la cité. Il écrit par ailleurs :

« Mais ce qu’on ne sait plus aujourd’hui dans nos démocraties, c’est où se situe la vertu. Or les théories du libéralisme incluaient toujours quelque chose comme la définition du citoyen vertueux ou de la manière de vivre qui serait conforme à l’idéal de la société libre. » (Aaron, 57). Aaron révèle donc ici qu’être libéral ne signifie pas trépigner sur la vertu. La liberté ce n’est pas le libertinage, c’est l’obéissance aux lois de la cité et le respect de l’autre.

Cette construction de l’idée d’Aron permet de nous replonger dans notre manière de vivre et d’appréhender la démocratie aujourd’hui. Elle nous conduit à nous interroger sur les valeurs démocratiques ainsi que sur la participation politique du citoyen. En cela il questionne notre sphère privée en tant que nous sommes individus et notre sphère publique en tant que communauté /société.

Nous avons retenu quatre points essentiels de cette œuvre.

Le premier point tourne autour de la définition de la liberté en insistant sur le fait qu’il existe non pas une liberté, mais des libertés. En premier lieu il évoque la question des libertés dans les démocraties libérales. Il faut entendre ici par démocratie libérale une démocratie qui associe les idées de démocratie et de libéralisme. C’est un système politique qui garantit les libertés fondamentales individuelles : liberté de penser, garanties contre l’arbitraire, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté de réunion. Elle est pluraliste et basée sur les suffrages universels. Sa légitimité se fonde sur la souveraineté du peuple et la limitation des pouvoirs. La démocratie libérale correspond de ce fait et ce, plus spécifiquement aux démocraties occidentales. Les libertés, selon Aron sont « celles que le pouvoir public reconnaît aux individus et leur garantit » (Aron, 33).

Aron dissèque les libertés en trois séries de plusieurs catégories. Dans la première série nous retrouvons ce que l’auteur appelle les libertés personnelles: la sûreté, la liberté de circulation, la liberté de se déplacer et de choisir son lieu de vie ; les libertés économiques ; la liberté religieuse. La deuxième série est faite des libertés politiques : Voter, protester, se rassembler. Quant à la troisième série des libertés, elle concerne les libertés sociales.

Dans le deuxième point, l’auteur estime qu’il est difficile de parler de valeurs universelles lorsque l’on parle des principes de démocratie ou encore des droits humains, parce que ceci semble une propriété occidentale dans la mesure où dans certains coins de la planète, comme l’Inde et l’Afrique par exemple, les libertés sont inexistantes et semblent utopiques. Il relève aussi l’idée du communautarisme qui sacrifie souvent la liberté individuelle au profit de la communauté.

Le troisième point parle des enjeux philosophiques et des expériences de la liberté. L’auteur y précise l’importance non seulement des libertés individuelles en tant que droits fondamentaux, mais aussi l’indispensable nécessité des libertés politiques et des libertés sociales. Partant de diverses définitions philosophiques de la liberté, Aron montre que plus on définit la liberté par « la capacité ou le pouvoir de faire » (Aron 50), plus l’inégalité apparaît inacceptable. Ce qui fait que lorsqu’on viole l’égalité, on viole la liberté et vice versa, car si la liberté fait partie des droits fondamentaux, elle est donc pour tous un droit égal. D’où la violer conduirait inéluctablement à violer l’égalité. Ainsi donc il paraît aberrant de considérer que l’égalité des chances n’existe qu’au niveau des couches sociales les plus aisées. Ou plutôt disons que l’égalité devrait être à la portée de tous.

En dernier lieu, Aron soulève la question du lien entre la liberté politique et la liberté philosophique. Proposant quelques définitions de philosophes et la sienne propre, il en vient à considérer que dans certains cas la philosophie de la liberté peut, à bien d’égards, se confondre avec la politique de la liberté, car lorsqu’il est question de proposer des alternatives raisonnables, à l’individu, de poser les questions du juste et de l’injuste, la philosophie et la politique peuvent se retrouver, c’est pourquoi l’objectif d’une société démocratique (libre par essence), c’est de créer des hommes libres. La liberté ici n’a rien à voir avec une espèce de dévergondage moral, mais bien d’un respect de la loi et des institutions. Tel est le sens fondamental de la liberté. L’obéissance aux lois de la société ; obéissance à soi. En somme, l’homme libre c’est celui qui « se réalise lui même en tant qu’homme libre en obéissant à la loi. » (Aron, 57)

En conclusion, nous avons repris le questionnement de Raymond Aron qui pourra peut-être trouver un écho dans notre propre réflexion :

« Est-il possible de donner la stabilité à des régimes démocratiques dont le principe de légitimité est l’élection et dont l’idéal est le droit ou la liberté pour chacun de choisir non seulement sa voie dans la vie, ce qui est juste, mais encore sa conception du bien et du mal ? » (Aron, 57)

Raymond Aron, Liberté et égalité. Cours au Collège de France, Paris, Éditions EHESS, 2013.

ISBN 978-2-7132-2381-5

Pénélope MAVOUNGOU

La personne et le bien commun, Jacques Maritain.

Jacques Maritain, (18 novembre 1882 - 28 avril 1973) est un philosophe français. Dans son livre, La personne et le bien commun, le chapitre 1 circonscrit l’intention de l’entreprise. A savoir, construire avec une inspiration due à Saint Thomas d’Aquin, « une philosophie sociale centrée sur la dignité de la personne » (Jacques Maritain, La personne et le bien commun, Paris, Desclée de Brouwer, 1947, p. 8)

Dans le chapitre 2, intitulé, « Les positions de Saint Thomas concernant l’ordination de la personne à sa fin ultime », le langage thomiste est exploré. L’anthropologie de ce personnalisme de Saint Thomas d’Aquin est chrétienne. Thomas ordonne le créé à son référent ultime divin. « Et cette doctrine est en même temps une doctrine de la primauté du bien commun. Nul mieux que Saint Thomas n’a mis en relief la primauté du bien commun dans l’ordre pratique ou la politique de la vie de la cité, comme en tout ordre où se retrouve, par rapport à une même catégorie de bien, la distinction entre bien privé et bien commun » (p. 23) A la suite d’Aristote, saint Thomas d’Aquin affirme l’importance du bien du tout sur les parties. Ce bien commun a une dimension sociale et ordonné à la personne humaine.

Le chapitre 3 approfondit deux notions, « l’individualité » et la « personnalité ». L’individualité distingue l’homme comme matière, (p. 30) il est en cela constitué d’un élément qui est présent chez l’animal, l’atome, ou la molécule. « En tant qu’individu chacun de nous est un fragment d’une espèce, une partie de cet univers, un point singulier de l’immense réseau de forces et d’influences, cosmiques, ethniques, historiques, dont il subit les lois ; il est soumis au déterminisme du monde physique. Mais chacun de nous est aussi une personne, et en tant que personne il n’est pas soumis aux astres, il subsiste tout entier de la subsistance même de l’âme spirituelle, et celle-ci est en lui, un principe d’unité créatrice, d’indépendance et de liberté» (p. 31). Par contre, « La notion de personnalité ne se réfère pas à la matière, comme celle de l’individualité des choses corporelles, elle se réfère aux dimensions les plus profondes et les plus hautes de l’être ; la personnalité a pour racine l’esprit en tant qu’il se tient lui-même dans l’existence et qu’il y surabonde » (p. 34) C’est la subsistance de l’âme, dans sa dimension spirituelle qui est communiquée à la personne humaine. Elle signifie aussi, « intériorité à soi-même »

Je veux vivre avec les autres parce qu’en moi, il y a une surabondance de volonté de communication de soi aux autres et avec les autres. Telle est l’ossature du chapitre 4 « Personne et société ». En plus, en tant qu’être de besoins, ma nature fait appel aux autres. La société devra par conséquent leur offrir, « des biens essentiels » (p. 42). L’éducation œuvre à ce que chacun travaille au sein de la société, « à l’accomplissement de la dignité humaine » (p. 43).

Qu’est-ce que le bien commun dans cette perspective ?

« Le bien commun de la cité, (…), c’est la bonne vie humaine de la multitude, une multitude de personnes ; c’est leur communion dans le bien-vivre ; il est donc commun au tout et aux parties, sur lesquelles il se reverse et qui doivent bénéficier de lui ; sous peine de se dénaturer lui-même, il implique et exige la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes (et celle des droits de la société familiale, où les personnes sont engagées plus primitivement dans la société politique » (p. 45.) Le bien commun n’est pas la propriété d’un individu ou d’un clan. Le bien commun de la société civile implique l’engagement du citoyen. Au sein de la société, les personnes sont appelées à interagir. La personne humaine qui décide d’entrer en société sait qu’elle est la partie d’un tout. Son bien est inférieur au bien du tout.

Ce livre pose la personne dans son ouverture à la transcendance et aux autres. Il permet également d’examiner la possibilité de réfléchir à partir d’un enracinement chrétien. C’est ce que Jacques Maritain a essayé de faire.

François-Xavier Akono, sj.